京昆古驿道:五溪道路及辰州(沅陵)驿路疏考

张 远 文

天地之间,凡视野所及,多是山峦起伏之处,溪流纵横之所,尤以武陵雪峰夹峙的五溪之地为胜。自古以来,人们逐水而居,择水而憩,往往被阻滞于高山深壑,苦于繁衍生息维艰,于是想方设法践草成径,凿天地绝壑以成路,斩万千崖壁而成隧,填八荒深壑以置坦,截四野天堑乃为桥。由此,穿山越水,驿路相通,人享其行,物畅其流,文可以载道,武足以镇疆,家国春秋,可兴可旺。

东汉刘熙所著《释名》,专事探求事物名源,对“路”曾如此阐释:“道,蹈也;路,露也,人所践蹈而露见也。”意即先民在从事采集、渔猎和原始农耕、放牧过程中,足迹所至,形成道路。2001年,湖南澧县城头山发掘出约5300年前用红烧土铺成的道路遗址,宽2米,厚约10∽15厘米,长约300米,是世界上目前已知最古老的道路遗迹,比印度文明的道路遗址(约4500年前)还要早800年。

大湖之南,潇湘之西,古称五溪。因两汉、魏晋时代,常期在此置武陵郡,又称“武陵五溪”。所谓五溪,有狭义与广义之分。狭义上的五溪,多指现今的怀化市(古称“武陵五溪”)自古以来有“黔滇门户”、“全楚咽喉”之称,是中国中东部地区通往大西南的“桥头堡”,宋代以“怀柔归化”之意设怀化砦,怀化之名由此得来。同时,五溪亦单指沅水流域在湘西北境内的五大支流。最早对“五溪”作出解释的,是北魏郦道元所著《水经注》:“武陵有五溪,谓雄溪、满溪、潕溪、酉溪、辰溪。”历代文献对“五溪”的确指亦颇多争议,涉及属于“五溪”的有九溪之多,即:酉溪、辰溪(锦江)、武溪(泸水)、溆溪、雄溪(巫水)、潕溪(㵲水)、朗溪(渠水)、月溪和沅溪,迄今尚无定论。目前学术界一般认为“五溪”,即今之巫水(雄溪)、渠水(满溪)、酉水(酉溪)、㵲水(潕溪)、辰水(辰溪)。广义上的五溪大地,是指沅水中上游及其几大支流地区,甚至可说是整个沅水流域的一个代称,它以怀化为中心地带,包括湘、黔、渝、鄂等省市的周边地区,共三十余个县市区。在湖南境内,传统上至少包括今张家界市大部,湘西自治州、怀化市全部,以及邵阳市、常德市的一部分,共二十多个县市区。

五溪之地,禹分九州时,古属荆州,春秋属楚,战国属楚之黔中郡,始皇时置为黔中郡(见《通鉴辑览》秦“分天下为三十六郡”注),其故城在今沅陵县西。汉属武陵郡,三国以后称武陵地域为五溪地区。“湖南旧之常德、澧州及辰、永、沅、靖诸府州,永绥、凤凰、亁州、晃州四厅,贵州之旧思州、思南、镇远、铜仁、黎平五府,及松桃厅,皆古五溪地也。”(见《辞源•五溪》条注)那么,五溪之地,在历史上各个不同的时期,人们披荆斩棘,劳作生息,“沿河推进,寻隘拓展”,其水陆交通状况到底如何?笔者试图作如下一些粗浅的、挂一漏万的疏考。

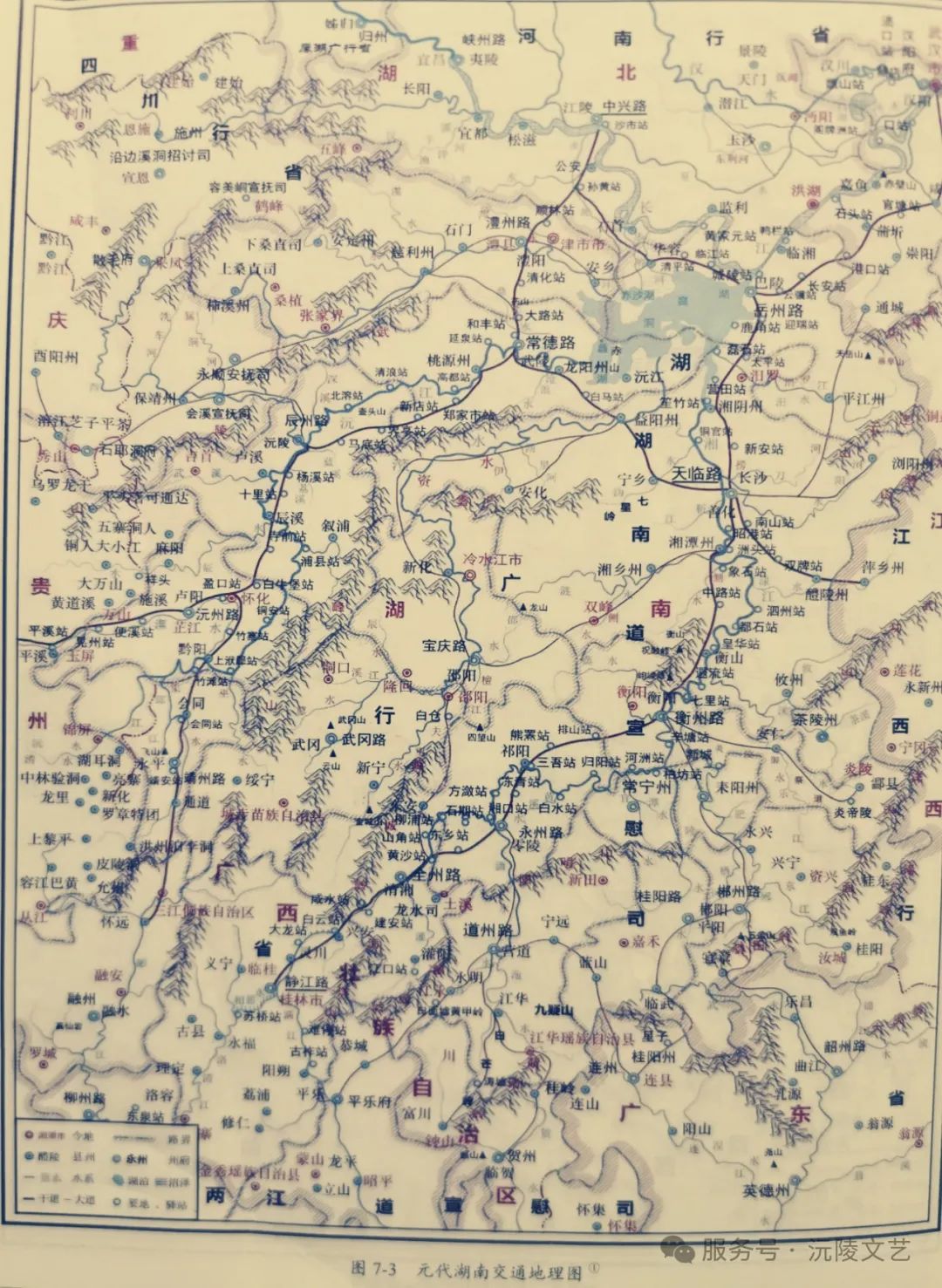

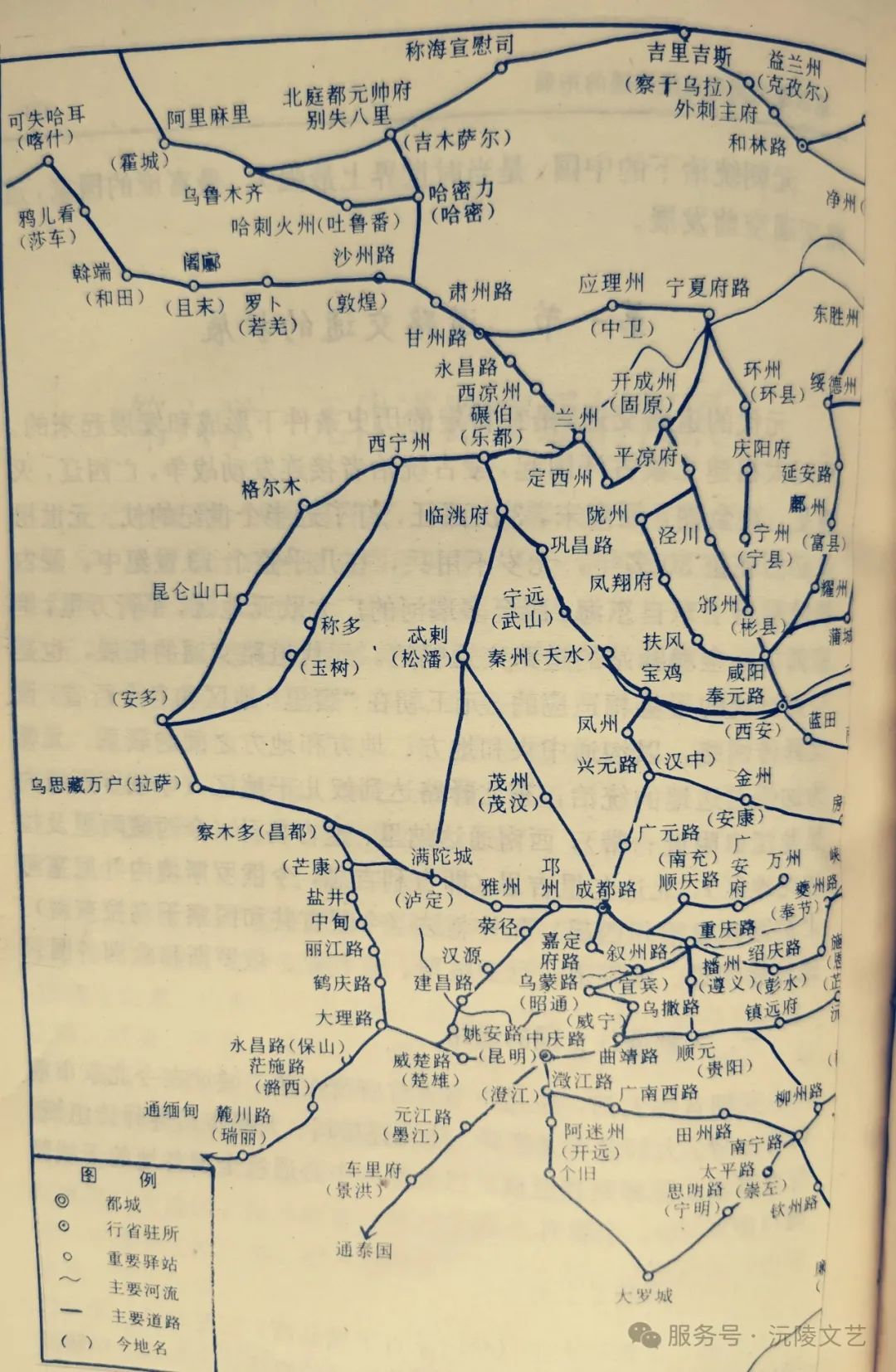

▲ 元代湖南交通地理图

夏商周时期:古道西风听秋声

三皇五帝时,“黄帝作车,引重致远”(《古史考》),为出行方便,披山通道,未尝宁居。明杨慎曾在《升庵集》中考证:“黄帝游幸天下,道路记以里堆,则堠起轩辕时也。”所谓“五里一堠,十里一置”即来源于此。到了尧帝时期,“尧为天子,大辂不画。”(《淮南子》)舜“践帝位三十九年,南巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九嶷,是为零陵。”(《史记•五帝本纪》)大禹治水时,辟山疏河,“芒芒禹迹,画为九州,经启九道。”(《左传•襄公四年》)后来,“禹南巡,至衡山,筑紫金台,望九嶷而祭舜。”(《大清一统志》)夏时,“九月除道,十月成梁。”(国语•周语中》)商时,盘庚迁殷,武丁中兴,在通衢大道沿线,设置许多歇宿之所,形成了最初的驿站体系。及至西周,“周道如砥,其直如矢”(诗经•小雅》),这在世界道路史上亦属首创。

湖南东接江西,南联两广,西邻黔渝,北接鄂邑,武陵山、雪峰山、幕阜山、罗霄山脉,从西、南、东三面环拱,北向洞庭湖盆沉降,发育出湘、资、沅、澧四大流域,形成洞庭湖水系,水运发达——1991年,在洪江安江镇岩里村的高庙发掘出距今7800年的新石器时代遗址,其中出土的陶画上绘有帆船及画舫图像,是世界上有关帆船的最早记录。湖湘先民先后创造出道县玉蟾岩、澧县彭头山、八十垱、洪江高庙、沅陵两岔溪、长沙大塘、安乡汤家岗、新宁白面寨、靖州斗篷坡等众多新石器时代史前文化。当三苗九黎部落“最初起于湖湘之滨,渐侵于江淮之间,既而渡河而北。”(梁启超《中国上古史》)于是爆发炎黄联盟部落与蚩尤九黎发生的“涿鹿之战”。蚩尤兵败被擒杀后,其部族被迫南迁,引发石家河文化勃兴,诞生“三苗国”。涿鹿之战后,黄帝复与炎帝发生争战,炎帝败亡,部分族人南迁,先迁湖北随县厉乡,生神农柱,后进入沅湘,故《列子•汤问》有言:“楚之南,有炎人之国。”炎帝火师祝融部族则随之徙居衡山之阳。尧禅让舜,三苗首领驩兜不服,双方在南阳盆地发生“丹水之战”,最后的结果是,尧“流共工于幽陵,以变北狄,放驩兜于崇山,以变南蛮,迁三苗于三危,以变西戎,殛鲧于羽山,以变东夷。”(《史记•五帝本纪》)驩兜族迁徙大致由丹水、汉水,经荆襄道越江,溯澧水至崇山一带,即今湘西北山区。夏禹随山刊木,奠高山大川“以开九州,通九道,陂九泽,度九山……”(《史记·夏本纪》)五溪之地,盖其治在禹贡荆州之域,槃瓠所居之地。商汤征荆时,其进入路线大致有三条:一自盘龙城溯江,进入湘水中下游;一自荆州荆南寺,沿荆南水系进入澧阳平原及澧、沅流域。一自樟树吴城,溯袁水西进,循渌水入湘水流域。公元前1046年,武王“牧野之战”一举灭商,建立周朝,定都镐京(今陕西西安),致力“周道和国野之道”的修筑:“凡国野之道,十里有庐,庐有饮食;三十里有宿,宿有路室,路室有委;五十里有市,市有侯馆,侯馆有积”(《周礼•地官》。可见,西周时,已有馆舍设置,专供过往诸侯、使臣食宿和换乘马匹,使者或商人通行驿道须持符节,“山国用虎节,泽国用龙节。”(《周礼•地官》)周昭王两次南征,伐荆楚与虎方,及穆王伐越,方叔伐荆,其车三千——这是长江中游见于文献的首次车战。随着夏启征有扈氏、后羿入夏、寒浞灭羿、少康灭寒浞,成汤灭夏桀,彼时,商朝“邦畿千里”,配备信使“迳”,设立“枼陮”“次”“羁”,形成史上最早的驿传体系。

西周时,有“国”、“都”、“鄙”、“野”之分,所建道路分“国中”道路和“田野”道路。所谓“国中”就是城邑。城邑主要有四类,即:天子所居的王城,诸侯的都邑,卿大夫的食邑,子男的城。城内的经涂、纬涂和城郭、近郊的环涂等,为“国中”道路。“鄙”是都市的远郊区;“野”是远离城市的农村旷野,有按一定规制修建的田野道路,兼为疆界“阡陌”。西周离王都100里以内的地方称为“乡”,100里以外、200里以内称为“遂”,联系乡、遂的道路即“鄙野”道路。西周有较为规范的道路建设与路政管理,其邮驿、路政、舟车制度亦相应出台。五溪大地,有可供车行和车战的道路,形成较为贯通的水陆交通运输。

▲ 元代主要道路示意图

春秋战国时期:世路山河杳无际

春秋是战争频繁、动荡不定的时代。宗周覆亡后,先后有大大小小的诸侯国有170多个,各诸侯国迫于政治和军事需要,都不遗余力地在各自的都邑内开辟道路,修建桥梁,以便利的交通为前提,竞相争霸,促使地区性的道路交通得到改善,驿传运输体系逐渐发展,速于置邮而传命。

各国之间都设置了许多传驿之所,备有递、驿、徒。递是用车,驿是用马,徒是步传。只是名称不一,有的叫遽,有的叫馆,有的叫邮。《管子》中介绍齐国的驿传之所,说:“三十里置遽委焉,有司职之。从诸侯欲通,吏从行者,令一人为负以车;若宿者,令人养其马,食其委;客与有司别契(一种剖而分成两半的符传)”。可见,齐国的传驿之所称遽,在驿道干线上每30里设一遽。

继春秋之后,中国历史进入战国时代,形成秦、齐、楚、燕、韩、赵、魏“七雄”并立的形势,兼并战争日益剧烈,战争规模日益扩大,道路交通范围也日益广阔,北至今内蒙古、河北张家口、承德地区,南至云南、广西北部,西至甘肃东南部及四川的大部分,东至朝鲜半岛及东海沿岸,初步形成了以都邑为中心的道路交通网络。

各大国在边防筑长城、设亭障、守烽燧、通边情、筑道路、置关津,驿传事业有了更加相应的发展。其驿传仍是邮驿合一,以传为主,以邮传命。驿路上设有馆舍,迎送过往官员和接待使臣,提供车马和饮食。馆舍有三种类型,一是路途上的馆,二是都城的馆,三是养士的馆。

公元前333年,楚威王破越,纵横家苏秦称“楚,天下之强国也……西有黔中、巫郡,东有夏州、海阳,南有洞庭、苍梧,北有汾陉之塞郇阳,地方五千余里,带甲百万,车千乘,骑万匹,粟支十年”。楚人南渐西进,以水路为主,其中一条便是从常德溯沅水经沅陵、辰溪至溆浦江口后,又分为两条线路——或东沿涂水入溆浦;或南沿沅水到沅、渠水交汇的托口转往桂黔。

楚南平百越后,在湘置洞庭、苍梧、黔中三郡,并在交通要冲修筑郡治、县邑或军事据点。楚宣王(前369-前340年在位)时,因黔山(今武陵山)置黔中郡,辖沅澧流域及乌江以东地区,郡治设沅陵。《史记•正义》明确记载:“楚黔中郡,其故城在辰州(今沅陵)西二十里,皆盘瓠之后也”。黔中郡东连洞庭苍梧,西通巴蜀夜郎,北近郢都江陵,南邻桂西瓯越,战略位置十分重要。所产铜、金、丹砂、梓楠、鸟羽、和包匦青茅等方物,或北运中原,或南输百越,或西销巴蜀、夜郎。其运输线路有三:一是顺沅江出长江,或溯江至郢都,或顺流而下吴越,或转汉水入中原;二是溯沅水及其支流渠水,逾镡成岭下岭南;三是溯沅水及其支流酉、㵲水能至巴蜀、夜郎。正因如此,故《史记•苏秦列传》苏秦言楚王:“秦如攻楚,必起两军,一军出武关,一军下黔中,则鄢、郢动矣。”张仪《战国策》中说楚王:“秦西有巴蜀,方船积粟,起于汶山,循江而下,至郢三千里。”楚顷襄王十九年(前280年),楚从黔中郡、巫郡两路出兵,攻占枳地,废除巴君,封为铜梁侯。秦迅速回应,“使司马错发陇西,因蜀攻楚黔中”,司马错浮江伐楚,自涪陵溯乌江,经彭水到濯河入口龚滩登陆,循龚酉通道至酉水,顺流而下攻占楚黔中郡郡治沅陵。

公元前279年,楚将庄蹻率大军从临沅(今常德)出发,溯沅水而上,收复黔中郡,连克且兰、夜郎等国,直达滇池附近。楚顷襄王二十二年(前277),秦蜀守张若再度伐楚黔中郡,“取巫郡及江南为黔中郡。”并在临沅(今常德)筑城以拒楚师。《史记•楚世家》:“秦复拔我巫、黔中郡。”此时,略定黔滇的庄蹻“欲归报”,无奈“道塞不通”,只得返王滇地。秦楚之间反复争夺黔中郡,印证了当时整个五溪大地,水路发达,陆路贯通,战略位置相当重要。之后,无论是楚人南迁,还是濮、庸、巴人南迁,还是秦巴溯舟伐楚,以及沿着古道延续不年的水舟陆马,都无一例外加快了五溪之地水陆兼并的道路交通网络、驿传馆舍的形成与完善。

▲ 元代主要道路示意图分图

秦汉时期:风烟羁旅各西东

秦“六王毕,四海一”之后,车同轨,书同文……秦筑自咸阳通往四方的驰道、通往北方的直道、通往岭南的山道、通往西南方的秦蜀栈道和五尺道,构成以咸阳为中心,辐射四面八方,连接各郡治所的交通网络。秦南下湖湘的驰道有两条:一自衡山郡(治邾城,今黄冈北)渡江,循湘水东岸至苍梧郡治临湘(今长沙);二自南郡(治今江陵)南下,经澧阳平原至洞庭郡治临沅(今常德)。前去岭南诸郡的驿道有湘、沅两途:或由临湘沿湘水河谷南下至今衡阳,或由沅水西南行,转溯渠水南下,逾“镡城之岭”入桂林、象郡。新出考古材料显示,始皇南巡,即曾抵达苍梧之野(见《岳麓书院秦简(伍)》第56-58号简记)。两汉时,“海内为一,开关梁,弛山泽之禁,是以富商大贾周流天下,交易之物莫不通”(《史记•货殖列传》)。在边远山区,其开辟的道路,主要有通往秦岭以南的夜郎道、灵关道、褒斜道、回中道、子午道,通往北方地区的飞狐道和五岭以南的交趾道以及湘南的“峤道”等。

1999年,沅陵发掘虎溪山一号汉墓,墓主吴阳为第一代沅陵侯、长沙王吴芮第四子。该墓出土汉简1000余枚,其中记载有沅陵到长安邮路里程:“廷到长安,道函谷,三千二百一十九里,其四百卅二里沅水”。意即从沅陵经函谷关到长安,全长3219里,其中沅水航线432里。从里耶秦简所记,其至南郡以远线路,其中就有沅水线:迁陵-酉阳-沅陵-临沅-索-孱陵-江陵。两汉时,地域版图扩大,道路交通在此基础上又有了发展,而五溪之地,自然而然概莫能外。

邮驿传递发轫于殷商,姬周形成制度,秦汉时则进入重要发展阶段。

汉承秦制,其邮、传、亭、驿、置等布设更趋合理,管理短途步递称“邮亭”,长途传输为“驿置”,往来文书皆登记造册,称“邮书簿”。“十里一亭,五里一邮,邮人居间,相去二里半”(《史记•留侯世家》),所有吏事往来、军政文书和物质邮递、官物传输及紧争行军,皆赖驿传系统,且交通方式有步传、车传、马传和舟传。

西汉时,其驿传管理,仍由丞相总负其责。丞相下属九卿中的大鸿胪,设官掌管驿传事务。东汉时,主管驿传的职权,由大鸿胪转到太尉府,太尉属官法曹主管邮驿科程,尉曹主管卒徒转运事务。地方驿传,内地由郡县(东汉改为州、郡、县三级)直接管理,边疆则由都尉兼管的侯官、侯燧等组织来管理,且一个郡设有几个督邮(督邮职权在汉代变化颇大,除掌管驿传外,还有陪同郡守巡行,以及传递诏书和追捕“罪犯”等职责)。

东汉建武二十五年(公元49年),伏波将军马援征南蛮,被困沅陵壶头山(沅水清浪滩南岸),进退两难。原主张从充道的耿舒上书光武帝,历数马援之误。“帝乃使虎贲中郎将梁松,乘驿责问援,以代监军”(《后汉书•马援传》)。可见,当时的沅陵境内已辟有通往京都洛阳的的驿道。

▲ 元代主要道路示意图分图

隋唐五代时期:溪口逢君驿路长

湘黔道发轫于楚印商道,庄蹻入滇得以拓展,成为一条以水路为主,水陆兼运的东西大道。沅陵,作为沅江、酉水交汇之地,为天然港埠,水运发达。早在周初,境内就向朝廷贡输丹砂;西周晚期,楚人入麻阳采铜矿,其矿石皆经沅陵传输各地;战国中期,楚人经营沅澧流域,置黔中郡,郡治设沅陵。东吴初,孙权“遣太常潘浚(字承明,武陵汉寿人也)率众五万,讨武陵蛮夷”,筑营垒于今沅陵太常,汉时刘尚、马援亦是乘船溯沅水讨五溪蛮。

三国两晋南北朝时期,城头变换大王旗,五溪之地先后隶属蜀汉、孙吴、西晋、东晋和宋、齐、梁、陈,赤壁之战、夷陵之战、八王之乱、永嘉之乱等相继发生,湘黔交通阻绝,道路一度闭塞。东晋咸康五年(339年),广州剌史邓岳派兵收复夜郎和兴古两郡,方重开湘黔道。湘东王萧绎(后为梁元帝)平“侯景之乱”时,宁州刺史徐文盛募兵数万,即由湘黔道入沅水、洞庭,北上江陵。

隋开皇九年(589)置“辰州以处蛮”后,很快进入大唐时代,太宗贞观元年(627),依“山河形便,分天下为十道”,辰州属江南道(治润州,今江苏镇江);开元二十一年(733)增为十五道,辰州属黔中道(治黔州,今重庆彭水);广德二年(764)置湖南观察使,领潭州、衡州等七州,“湖南”之名由此得之。

柳宗元《馆驿使壁记》载:凡万国之会,四夷之来,天下之道途,毕出于邦畿之内……故馆驿之制,于千里之内尤重。文中记载了唐时以长安为中心,有七条驿道,通往各地,干支道路“由四海之内,总而合之,以至于关;由关之内,束而会之,以至于王都。”凡遇通衢,必筑陆驿;凡涉峡口,必凿水驿。据《大唐六典》记载,唐时邮驿分为陆驿、水驿、水陆兼并三种,各驿站设有驿舍,配有驿马、驿驴、驿船和驿田,对邮驿的行程也有明文规定,陆驿快马一天走6驿即180里,再快要日行300里,最快要求日驰500里;步行人员日行50里;逆水行船时,河行40里,江行50里,其他60里;顺水时一律规定100到150里。盛唐之时,自然是驿路既多又长的时代,最盛时设有1639个驿站(260所水驿,1297所陆驿,86所水陆相兼),交由兵部驾部郎中管辖,节度使下设馆驿巡官四人,各县由县令兼理驿事,驿站有驿舍、旅馆、驿田等驿产及车、船、马、驴等交通工具。上都长安、东都洛阳、北都太原设都亭驿,都亭驿配有驿马75匹,驿夫25人。各州驿馆,视驿务繁闲,分等配置驿马、人夫。陆驿六等:一等配驿马60匹、驿夫20人,二等配驿马45匹、驿夫15人,三等配驿马30匹、驿夫10人,四等配驿马18匹、驿夫6人,五等配驿马12匹、驿夫4人,六等配驿马8匹、驿夫2-3人。水驿三等:一等配驿船4只、驿夫12人,二等配驿船3只、驿夫9人,三等配驿船2只、驿夫6人。唐武德三年(620)设清浪、北溶,辰沅水驿,每驿配官船4艘,船夫18名,供地方官员往来使用,或传递公文军情。

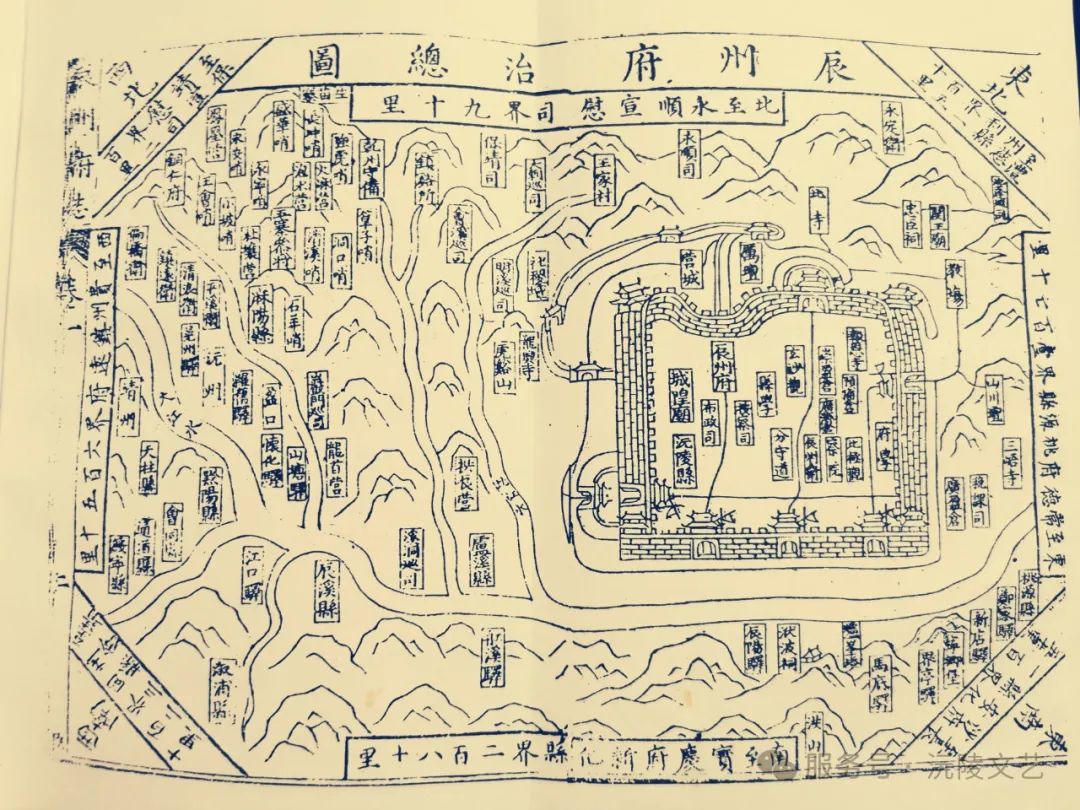

▲ 明代辰州府治总图

宋元时期:云开天涯路三千

赵宋结束了唐末五代十国的混乱局面,为全国范围内统一邮驿奠定了基础。鉴于“前代置邮,皆役民为之。”建隆二年(961),宋太祖“诏诸道邮传以军卒递。”递铺卒由专事递运的厢兵充任。次年初,令“不得差道路居人,充递军脚力。”邮驿机构纳入军队编制,归属兵部驾部。制定乘驿条例,发放驿马、驿券符牌,则由枢密院主管。由此,宋代邮驿由军卒代民役,创设急脚递,建立较为完整的递铺体系。邮传机构由驿馆与递铺构成,驿与驿间有递铺,且改唐制三十里为六十里置一驿,递铺间距离最短为七里、最长二十五里。驿馆主要职能是接待使者及过往官员,提供住宿和交通工具。其驿况,沈括在《梦溪笔谈》有所言及:“驿传旧有步递、马递、急脚递三等,急脚递最遽,日行四百里,唯军兴用之。熙宁中又有金字牌,急脚递如古羽檄也,以朱漆木牌镶金字,日行五百里”。宋时,虽然驿站规模已不如大唐,但在湖南境内,驿铺却有所增加,如益阳有沧水驿,沅陵有蓬山驿,澧县有竹疏驿等。

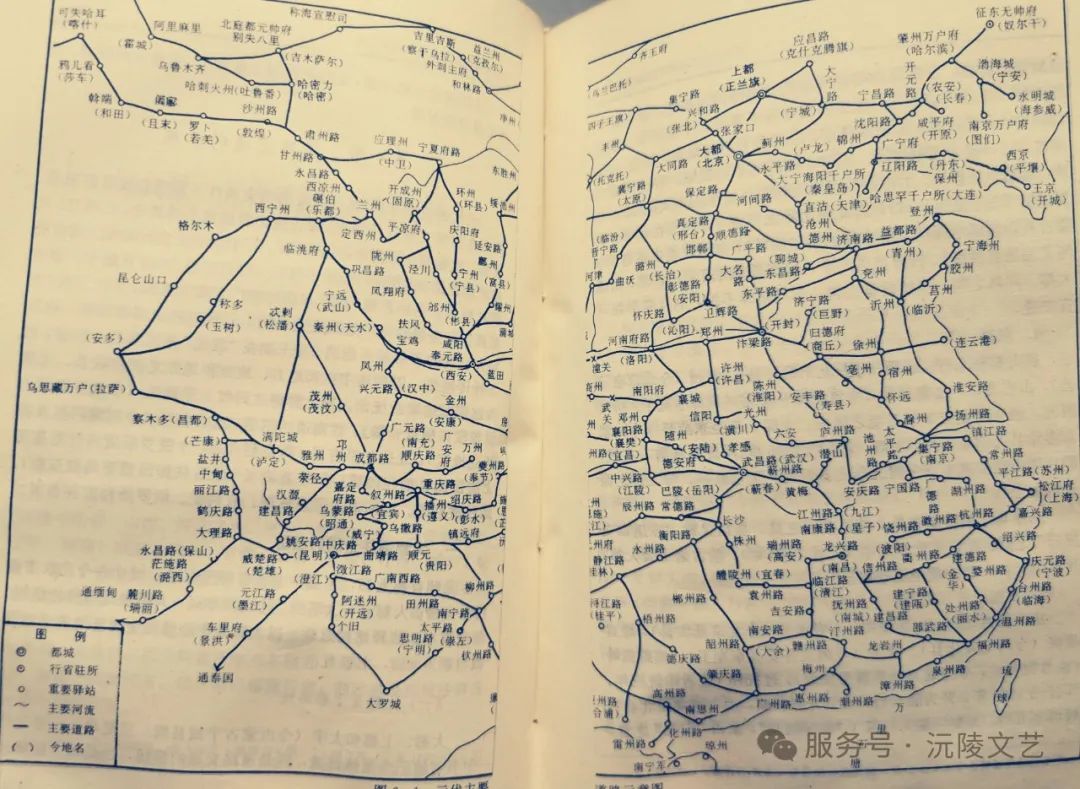

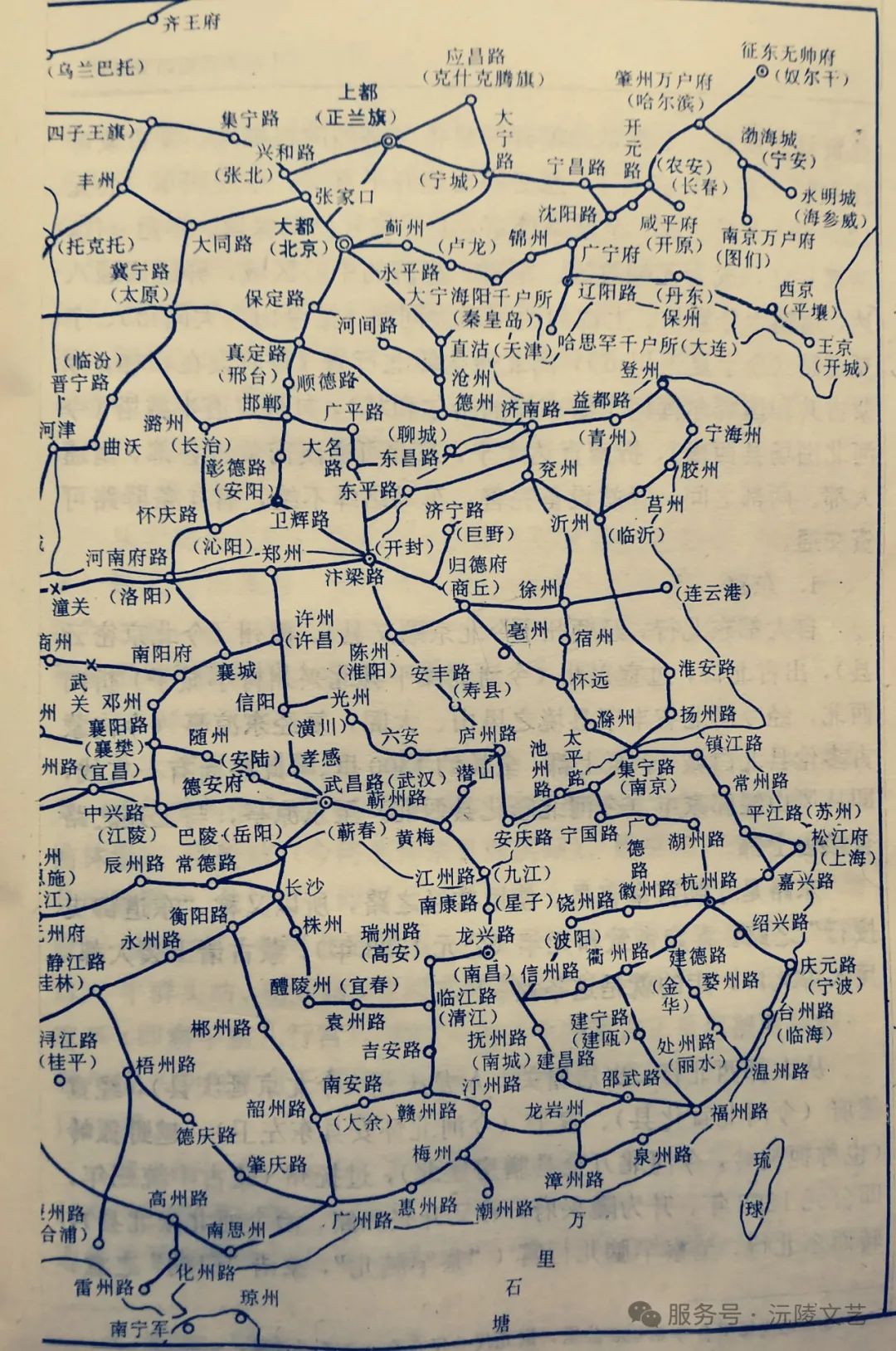

蒙元时,东征西略,兵锋所至,驿站随置,道路贯通,运输不绝,其疆域,北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表,较之汉唐,更为广阔。《经世大典》言其“疆理之大,东渐西被,暨于朔南,凡在属国,皆置驿传,星罗棋布,脉络贯通,朝令夕至,声闻毕达。”元时道路交通畅达,京都与各个行省之间,设立驿传网络,以沟通中央和地方、地方和地方之间的联系。为加强对边地统治,尚有东北驿路达到奴儿干地区(今俄罗斯境内黑龙江口附近一带),西南通达纳里、速古鲁孙(今西藏阿里及拉达克地区),北达乞里吉思(即吉利吉思,今俄罗斯境内叶尼塞河上游图瓦自治州西部)和外刺站(今蒙古共和国寨干乌拉东南)。通过钦察道、波斯道,远通波斯、叙利亚、俄罗斯和欧洲各国。

元时驿站,分陆站、水站两种,其中以陆站为主。《元史·地理志》称:“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中”。据《元史·地理志》、《元史·兵志·站赤》和《经世大典.站赤》所载,元时全国共有驿站1519处。其作用一是“通达边情,布宣号令”,二是“四方往来之使,止则有馆舍,顿则有供帐,饥渴则有饮食”,三是“纲运辎重物资”及“进纳御用储物”。

至元二年(1265年),元世祖开通元大都(今北京)通往中庆(昆明)的京昆干线驿道。“诏开乌蒙(今云南昭通)道……水陆皆置驿传。”(《元史•爱鲁传》)当时,中庆至内地,除柳州、桂州、潭州道外,还有一条汉代开辟的建昌(今四川西昌)道。

至元二十七年(公元1290年),将中庆通京驿路改走普安路(治今贵州盘州),由湖广行省北上。从普安路经罗殿、贵州、葛龙、新添、黄平、镇远、沅州、辰州、常德、澧州达江陵的鄂湘黔滇驿路,道经平稳,途程比黎雅、乌蒙驿路近二千余里。

京昆驿道起自中庆,经由云南行省的杨林、马龙、曲靖、塔刺迷(今贵州盘州南)、普安(今贵州盘州)、普定,湖广行省的贵州、葛龙、麻峡、黄平、偏桥、镇远、沅州、辰州、常德、澧州,河南江北行省的江陵、荆门、襄阳、南阳、河南府(今洛阳)、郑州,以及中书省的卫辉、彰德、邯郸、顺德、真定、保定、涿州等地,以至京师大都。其中,湖南境内设顺林、兰溪(澧州)、清化、大龙、和丰(即常德)、桃源、郑家市、新店、界亭、马底、辰州、杨溪、十里、辰溪、寺前、白牛堡、盈口、沅州、便溪、晃州、平溪等陆站,经由澧州路、常德路、辰州路、沅州路至大都。

“道出湖湘间者,必问津于洞庭。”至元二十九年(1292),为适应驿运需求,减轻陆站压力,开辟水站。自岳州西抵镇远府设立水站二十四处,总置船一百二十五只。城陵矶一沅水一潕水于西抵镇远一线,沿途设明山、武口、龙阳、常德、延泉、故乡、高都、清浪、北溶、辰州、芦溪、辰溪、浦县、铜安、靖州上洑犀、黔阳、竹寨、盈口、沅州、便溪、晃州、平溪、青浪、大田等24处水站,各处配站船5到8艘不等。

经过治道立站,分立站赤,始自中庆、普安路(今贵州盘县东旧普安),经普定路(今贵州安顺市东南杨武),连接湖广行省所辖顺元、龙里(今贵州龙里县),新添葛蛮安抚司(今贵州贵定县)、黄平府(今贵州黄平县西北),经靖州路(今湖南靖州县)、沅州路、辰州路,以达今湖北江陵。从此,自中庆至普安,东有陆路、水路与沅州、辰州相连,通湖广,西与中庆至哈剌章及金齿之道相接,横贯滇黔两境,成为元代云南通往中原各地的重要驿路。而从普安路经罗殿、贵州、葛龙、新添、黄平、镇远、沅州、辰州、常德、澧州达江陵的鄂湘黔滇驿路全线贯通。

京昆中庆再往南,便是缅甸、南掌(今老挝)和孟加拉国(当时属印度),是一条名副其实的国际通道。在湖南境内著名的56个古邮驿中,今怀化市内就有10个,而沅陵县境内则占了3个。其干线由常德、桃源进入今怀化市辖区沅陵、辰溪、怀化、芷江、晃州,出贵州玉屏、清溪、定远、施秉、黄平州、清平、平越州、贵定县等。

明清时期:五溪烟水下三湘

明时,“天子守国门,君王死社稷。”疆域“东起辽海,西至嘉峪,南至琼崖,北抵云朔。”(《明史•地理志》)。朝廷设两京、十三布政司,湖南地属湖广布政司。全盛时期,“繁荣似锦,治隆唐宋”,建成了北京故宫、万里长城、苗疆长城、京杭大运河以及长470里、栈阁2275间的汉中连云栈等多项巨大工程,其中所筑以北京为中心的干线驿路共八条,除北京至济南、太原和沈阳驿路较短外,北京至成都、昆明、桂林、广州、福州皆纵贯南北。

明时,北京至昆明驿道:自京师顺天府南行,过卢沟桥,经北直隶保定府、真定府(今河北正定)、赵州桥、顺德府(今河北邢台),河南彰德府(今安阳)、卫辉府、郑州、新郑、襄城、裕州(今方城)、南阳府,湖广襄阳府、荆州府、孙黄驿(今公安)、澧州、常德府、辰州府、沅州,贵州平溪卫(今玉屏)、清浪卫(今镇远东北)、镇远府、偏桥卫(今施秉)、清平卫(今黄平)、平越卫(今福泉)、新添卫(今贵定)、龙里卫(今龙里)、贵阳府、威清卫(今清镇)、平坝卫(今平坝)、安顺州、镇宁州、安庄卫(今镇宁西南)、永宁州(今晴隆)、普安州(今盘州),至云南曲靖府、云南府(今昆明),全程5680里(合今2567公里)。其中,北京至常德途程3140里(合今1419公里)。

据不完全统计,明代于湖南境内先后设驿90处,且多有水驿,其分布主要集中于两条线路:一是自临湘经岳阳、湘阴、长沙、衡阳、祁阳、零陵至道县;一是自澧县经常德、桃源、沅陵、辰溪、怀化、芷江至晃县。

在怀化境内,先后建有辰州府沅陵县的马驿——界亭驿、马底驿、辰阳驿、杨溪驿、荔枝驿,水驿——北溶驿;辰州府溆浦县的水驿——江口驿,沅州(今芷江县境)的水马驿——便水驿;辰溪县的马驿——船溪驿、山塘驿;靖州的马驿——石家驿、永平驿、铁炉驿、江团驿。其他各县市马驿尚有怀化驿、罗旧驿、晃州驿,水驿有铜安驿(怀化市境内)、盈口驿(黔阳县境)、卢黔驿(黔阳县境)、沅水驿(芷江县境)、安江驿(黔阳县境)、竹寨驿(黔阳县境)、洪江驿(洪江市境)等。

明太祖洪武九年(1376),由界首至泸溪的水驿开通,境内长146公里。设清浪、北溶、怡容水驿站,驻有驿丞。清乾隆二十年(1755),改怡容驿为辰阳水驿站,与辰阳陆驿合并,配官船1只,船夫2名,年支白银52两。

清时,自各省城辟支线通地方重要城市,称为大路;自大路或各地重要城市再辟支线至各市镇称为小路,在各道路扼要处设立驿站,构成驿道网。清乾隆、嘉庆时期,对驿道进行整顿和增设递铺。湖南境内共设驿62处,辅铺1277所,另有负责道路治安的塘汛1065所。其时,怀化境内有通贵州驿道干线1条(即官马大路),支线4条,各县均有小路相通。全区驿道里程2131华里,其中干线726华里,支线360华里。

《钦定大清会典则例》:……【入湖南界】八十里澧州顺林驿,六十里澧州兰江驿,六十里澧州清化驿,七十里武陵县大龙驿,六十里武陵县府河驿,八十里桃源县桃源驿,六十里桃源县郑家驿,六十里桃源县新店驿,六十里沅陵县界亭驿,七十里沅陵县马底驿,六十里沅陵县辰阳驿,七十里沅陵县船溪驿,七十里辰溪县山塘驿,七十里芷江县怀化驿,六十里芷江县罗旧驿,六十里芷江县沅水驿,六十里芷江县便水驿,六十里芷江县晃州驿,【入贵州界】六十里玉屛县玉屏驿……

长沙通贵州大道乃自常德桃源入境,经辰龙关、界亭驿、芙蓉关、马底驿、辰阳驿(今沅陵县望城坡)、船溪驿、山塘驿、怀化驿(今泸阳镇)、罗旧驿、沅水驿、便水驿、晃州驿至桂榜塘,与贵州玉屏至凯里的驿路相接。其支线有二,一是自辰阳驿往北,经乌宿至王村;二是自辰溪往西,经高村(今麻阳县城)、岩门、石羊铺至凤凰。通广西大道境内支线有二,一是自绥宁西行,经靖州,出贵州开泰再转广西;二是自绥宁南行,经明口汛,甘溪塘(通道县境内),出广西怀远。

据《湖南疆域驿传总纂》记载,常、沅、芷道自武陵(今常德)大龙驿地,经府河驿、桃源驿、郑家驿、新店驿、界亭驿、沅陵马底驿、辰阳驿、船溪驿、山塘驿、泸阳(今泸溪)驿至芷江驿,全长780里,共设铺递68处。

湘川驿道:其走向为长沙一益阳一常德—慈利一大庸一永顺一花垣入重庆秀山;永顺另有驿路通龙山,接鄂西来凤入重庆黔江的官马大道。《读史方舆纪要》载:“永顺军民宣慰使司,东抵荆湘,西通巴蜀,南近辰阳,北距归峡,四通五达之郊也。”湘川驿道,自永顺起,难以行车,以步递为主。

湘黔驿道:其三条主要线路为:一是由湖北南坪入境,经澧县、石门、慈利、大庸、古丈、镇溪(所里,今吉首)、凤凰,接贵州铜仁驿道;一是由湖北蒲圻入境,经临湘、岳阳、长沙、益阳、常德、桃源,西折辰龙关,过界亭驿、芙蓉驿、马底驿、辰阳驿、船溪驿、辰溪驿、怀化驿、罗旧驿、芷江县站、便水驿、晃州驿,至桂榜塘与贵州玉屏至凯里的驿道相接;另有一条,自长沙至宝庆(今邵阳)资阳驿,自资阳驿西行,经枫林铺、长阳铺、岩口铺、紫阳铺(设驿站),入洞口龙潭铺、黄桥铺(设驿站),过荆竹铺、石羊铺,至武冈州,再分两路,南行过城步至广西兴安,西行过绥宁、靖州去贵州开泰,此为湖南西部通广西、贵州的干线。

湘黔古驿道,清代时又称“烟银特道”,被誉为南方的“丝绸之路”。

明时,天下诸藩,惟湖广为最大;湖广诸郡,惟辰州为最远。古驿道上,辰州沅陵境内即有3个大的驿站,一是界亭驿,在辰州府沅陵县东130里,今沅陵县官庄镇界亭驿。元代置驿,驿西70里至马底驿,驿北60里至桃源县新店驿。林则徐在界亭驿过关歇驿,赋诗《辰龙关》:重重入翠微,六月已棉衣;曲磴远垂线,连冈深掩扉。路穿石罅出,云绕马蹄飞;栖鸟不敢下,岂徒行客稀。明何大复有《沅陵道中》诗云:“暮投界亭驿,候吏迎我前,息待茂林侧,饮马山中泉。落日四岩阴,余阴高树颠,坐久吏人散,浊酤聊自延。”清代,设驿马45匹,排夫75名。二是马底驿,曾设有驿丞衙门,形制比一般的驿站略高。驿内设外委(武职)一员,防兵43名,扛夫75名,驿马48匹,兽医1名。宋时“一曲清溪一曲山”率军征瑶的陶弼,明弘治年间 “前七子”之一的何景明出任云南督学时,均在此驿止宿。嘉靖三年(公元1524),明代三大才子之首的杨慎谪戍云南永昌卫时《宿马底驿》:“戴月冲寒行路难,霜花凋尽绿云鬟。五更鼓角催行急,一枕乡思梦未残。”三是辰阳驿,在辰州府沅陵县城南,沅水南岸,今驿码头。元代置驿,驿东60里至马底驿,驿南70里至船溪驿(辰溪县内)。清代,设驿马45匹,排夫75名。另在辰阳驿西30里设乌宿步站,驿西60里设枫香塘步站,驿西90里设葛竹溪步站(今古丈县境),各有健夫4名。清嘉庆二十四年(1819年)农历六月,林则徐被派往云南主考,经辰阳驿,他在日记里记载到:“十九日……平明过马鞍塘,遇缅甸贡象过此。二十日……已刻至辰阳驿(即沅陵县城)……云南伴送贡象之员,亦于是日到此,行馆逼狭,邑令张时庵劝余入城住其署中……于县署之后堂下榻。”感于邑令张时庵以纸索书,乃撰书楹帖一联:一县好山留客住,五溪秋水为君清。

京昆大驿道,从沅陵一路向西、往南,在怀化境内尚有:船溪驿,在辰州府沅陵县南辰溪县北,今辰溪县船溪乡。元代置驿,驿南70里至辰溪县山塘驿(辰溪县火马冲镇山塘驿),驿北70里至沅陵县辰阳驿(沅陵县城南驿码头)。原设驿丞,隶泸溪县管理,清乾隆二年(1737年)改归沅陵县,乾隆二十六年(1761年)裁驿丞置巡司,设驿马45匹,排夫75名。1952年划归辰溪县。山塘驿,在辰溪县南30里,今辰溪县火马冲镇山塘驿。元代置驿,驿北70里至沅陵县(今辰溪县)船溪驿,驿南至芷江县怀化驿(今中方县泸阳镇)。清代,设驿马45匹,排夫75名。怀化驿,在芷江县东,今中方县泸阳镇。宋置怀化铺,元代置驿。驿西70里至(芷江侗族自治县)罗旧驿,驿北至辰州府辰溪县山塘驿。宋王朝以“怀柔归化”之意设置“怀化砦”,并在周边置辰、沅、靖州。1776年,清乾隆四十一年,怀化驿改为怀化巡检司。清代,设驿马45匹,排夫75名。便水驿,在芷江县西,今芷江侗族自治县上坪乡便水。明洪武中置,驿东70里至沅水驿(芷江侗族自治县县城),驿西60里至晃州厅晃州驿(新晃侗族自治县)。清代,设驿马45匹,排夫75名。晃州驿,在晃州厅晃州堡河东岸,今新晃侗族自治县老晃城。明洪武十五年(1382年)置,驿东60里至沅州府芷江县便水驿(芷江侗族自治县上坪乡便水),驿西60里至贵州省玉屏县东门塘驿。清代,设驿马45匹,排夫75名。罗旧驿,在芷江县东,今芷江侗族自治县罗旧镇。元代置驿,驿西60里至沅水驿(芷江侗族自治县),驿东70里至怀化驿(今中方县泸阳镇)。清代,设驿马45匹,排夫75名。沅水驿,在沅州府芷江县城,即今芷江侗族自治县县城。元代置驿,驿东60里至(芷江侗族自治县)罗旧驿,驿西70里至(芷江侗族自治县)便水驿。明王守仁有《沅水驿》诗:“辰阳南望接沅州,碧树林中古驿楼。远客日怜风土异,空山惟见瘴云浮。”清代,设驿马40匹,排夫75名。

苗疆走廊:由于京昆大驿道连接湖广(今湖南、湖北等地)经过贵州至云南、东南亚、南亚的一条“官道”及其支线,全长近三千里,涵盖了云贵高原大部分地区,进而从昆明向西至大理与唐宋以前的南方丝绸之路相连至缅甸印度,形成了一条事实上的 “苗疆走廊”,现已列入中国五大“民族走廊”之一(即藏彝走廊、河西走廊、南岭走廊、苗疆走廊、武陵走廊)。

“苗疆走廊”的入滇“东路”或“一线路”,起点为今之常德市,溯沅江水陆两路而上,经桃源、沅陵(明称辰州卫)、辰溪、泸溪、怀化(黔阳)、芷江(沅州卫)、新晃(晃州)至贵州省,经玉屏(平溪卫)、岑巩(思州)、清溪镇(清浪卫)至镇远(镇远府、卫),然后改行陆路,东西横跨贵州省中部的施秉(施秉县、偏桥卫)、黄平(兴隆卫、黄平州)、凯里(清平卫)、麻江(麻哈州)、福泉(平越卫)、贵定(新添卫)、龙里(龙里卫)、贵阳(贵州卫、贵州前卫、贵阳府)、清镇(威清卫、镇西卫)、平坝(平坝卫)、安顺(普安卫、安顺州)、关岭(关索岭)、晴隆(安南卫)、盘县(普安州)等县市后进入云南省,经过富源(平夷卫)、沾益(沾益州)、曲靖(曲靖府)、马龙、嵩明(嵩盟州)等地后至昆明。经过湘、黔、滇三省的三十余县市,主线全长一千四百多公里、约八万余平方公里面积、二千四百余万人口及二十多个民族、族群分布其间。此路,即在当时“朝贡体系”下,成为与东南亚缅甸等国进行政治、经济及文化交流的著名“国际通道”,既有民族多样性和文化多元性,又有汉文化的普遍影响,既而形成相应的地域性和整体性;是多元民族文化相互交错、碰撞,多种文化圈结构不断重新分化和重组的一个特别的,既是空间地域上的地理走廊,又是一条民族融合的文化走廊。

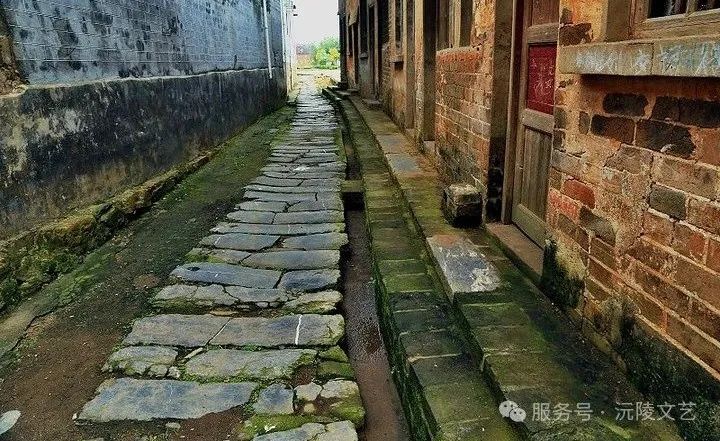

辰州驿道:驿路风华又逢君

2002年,龙山里耶出土的秦简记载:“鄢(今湖北宜城)到销(今湖北荆门)百八十四里,销到江陵(今湖北荆州)二百里,江陵到潺陵(今湖北公安)百一十里,潺陵到索(今汉寿)二百九十五里,索到临沅(今常德)六十里,临沅到迁陵(今龙山里耶)九百一十里”。这是我国现存最早的驿道里程表:“鄢一销一江陵一孱陵一索-临沅一迁陵”。这期间,临沅到迁陵的秦驿道,无论是水驿还是陆驿,必然经过沅陵。

秦汉时期,以郡县为中心,辟有沟通郡县之间的古道,唐宋以后,逐步发展成水陆驿道兼有,通向四面八方的交通网络。自元世祖开通京都至昆明驿道后,自桃源郑家驿入境西行,经界亭驿、马底驿、辰阳驿、船溪驿至辰溪山塘驿境内170公里。而以沅陵县城为中心的驿道大致有:

沅桃驿道:经长田塘、淘饭铺、松溪铺、马底驿、楠木铺、马鞍铺、潘香铺、界亭驿出辰龙关(官庄),经沐濯铺、黄土铺、宁乡铺至太平铺,接桃源界,全程95公里。

沅辰驿道:经苦藤铺、清水铺、仰溪铺、麻溪铺,渡舒溪,过杨溪铺、武胜关(三角坪,县南六十里,右为通辰溪县路隘)至船溪驿,接辰溪界,全程33.5公里。

沅溆驿道:至仰溪铺15公里,南向沿古道经池坪,溯荔溪过岩板铺,至穿岩界,接溆浦界,全程57.5公里。

沅泸驿道:经杨溪铺,右转经野柘铺、洞底至鹿村坳,接泸溪界,全程23公里。

沅古永驿道:由城北岸经白田塘、落仙铺至乌宿汛后,一经莲花池塘、榆溪铺、枫香铺至李子铺,接古丈界,全程50公里;二溯酉水北岸而上,经高砌头、明溪口、凤滩至永顺王村,全程90公里。

沅永定驿道:由城北岸沿河下至清平塘,北进欛木垭、竹坪塘、马尿水、叶口汛、三阳垭转东北向,经小贝乡至火场、七甲溪接永定(今大庸)县界,全程110公里。

清光绪年间,仅辰州府境内驿站有9个:沅陵县辰阳驿、马底驿、界亭驿、船溪驿、乌宿站、枫香塘站、葛竹溪站、辰溪山塘驿站、辰溪站。递铺有泸溪7个、沅陵39个、辰溪16个、溆浦8个。

清末沅陵县境内共设铺35铺(十里一铺),额定铺司159名,每年支银两816两。县境往东至桃源150里,有县前总铺至长田铺、新安铺、陶饭铺、松溪铺、白雾铺、马底铺、杨步铺、楠木铺、狮子铺、马鞍铺、潘香铺、亲捷铺、界亭铺、官庄铺;至永顺100里,有罗仙铺、榆溪铺、乌宿铺、施溪铺、李子铺、枫香铺、桃子铺、石板铺、葛竹铺;至辰溪110里,有苦藤铺、清水铺、仰溪铺、麻溪铺、杨溪铺、狗尾铺、板桥铺、散水铺、向家团铺、乾溪铺。

除此驿道与铺外,县内各有支线小道,兹详述路线与里程如下:

由县城南渡河,循驿道东南行,十二里至梓桐桥,八里至凉水井;十四里至淘饭铺;过马屎泉,十二里至松溪铺;十一里至白雾铺;十五里至马底驿;十五里至杨步塘;七里至楠木铺;二十二里至马鞍塘;十五里至清捷河;十里至界亭驿;十里出辰龙关至官庄。又三十里至宁乡铺,与桃源县界。

由梓桐桥分路右行,渡蓝溪,经枫香坪,小溪口,七里冲,至鸡公山,逾山,至小凉水井六里;至十八拐二十里,经老鸦口、扁担坡、张家滩,至杨家坪二十里。经香厂、谅岩,至枫溪塘十五里;过黄溪五里;过黑溪八里,至擂鼓坡,与溆浦县界。

由凉水井云从洞分路右行,沿蓝溪进八里至两岔溪;十二里至边山坡;五里至李家巷;十里至张家坪;八里至杨家坪;十里至后坪;十五里至法观塘,五里至蕨菜坡,与溆浦县界。

由马底驿右行,沿溪进十五里至平溪;二十里至方子坳;十里至道坪;十里至小榨;十里至土垭坡,与溆浦县界。

由楠木铺分路右行,经大垭,二十里至沈木潭;三十里至杜家坪;十里至观音洞,与安化县界。

由界亭驿左分路向北行,经苦菜界,三十里至黄壤坪;十七里至蒋家溪;十三里至柳林汊。由柳林汊右行,经蜜蜂岩、小溪、唐家坪,约十五里至牛坳,与桃源县界。

由县城南渡河,循驿道西南行,十里渡蓝溪,至苦藤铺;二十里至仰溪铺;十里渡荔溪,至麻溪铺;二十里至筲箕湾,渡舒溪十里至船溪驿;三十里至界牌坳,与辰溪县界。

由仰溪铺左分路,溯荔溪,正南行二十里至池坪;十里至筒车坪;十里至坳坪;十里至隔墙;十里至洞底;十里至张家坳:十里至岩板铺;五里至穿岩界,与溆浦县界。

由船溪驿分路右行,十里至板桥;五里至杨家坪;五里至水车坪;五里至球岔。循沅水南岸,上十五里至江东村;渡沅水为浦市镇。

由县城出西门,经溪子口,沿酉水北上五里至白田头;十里至落仙铺;十五里渡酉水至乌宿;十里至榆溪铺;十里渡施溪,至施溪铺;十里至枫香塘;十里至李子铺;十里至岩板铺;二十里至高望界,与永顺县界。

由乌宿对岸分路,沿酉水东岸上,十里至洪水坪;十里至四方溪;十里至落鹤潭;十里至活龙口;十里至高截头;二十里至明溪口;五里至那岔;五里至凤滩,与永顺县界。

由乌宿市分路左行,五里至牛窝头;十五里至清水坪;二十里至草塘,与古丈县界。

由牛窝头分路左行,八里至两岔溪;十里至芦坪;八里至琪坪;八里至灰溪;六里至大村潭,与泸溪县界。

由县城出西门,经溪子口渡酉水,循沅水北岸上,五里至验匠湾;十里至自生桥;十里至耍溪口;五里至丑溪口;十里至董家坪;十里至三洲;五里至龙溪口,与泸溪县界。

由县城出文昌门,沿大河直下,三十里至莲子滩;五里至深溪口;十五里至杨家潭;十里至北溶;十五里至朱红溪;十里至碣滩;十里至丫角洄;八里至腰塘;十里至大晏溪;十里至清浪;十里至洞庭溪;十里至雷洄;十里至缆子湾;十里至麻伊伏;十里至瓮子洞;八里至界首,与桃源县界。

由洞庭溪分路,沿溪进,二十里至石盆界;十五里至大桥;十里至七甲坪。向东行,三里至鲁家溶;再向北行,二十五里至三眼桥;五里至河斗溪;三十里至桥头,与慈利县界。由三眼桥分路右行,十里至从龙坪;五里至息气垭,与桃源县界。

由县城出文昌门,五里至清坪塘;四里至张家湾;折北行,三十里至常安山;五里至枹木垭;二十里至芒洞;十里至竹坪;十里至枫香坪;二十里至马尿水;十五里至军大坪;十五里至学宗溪;五里至叶口;二十里至茶溪垭;三十里至四都坪;三十里至姚家界,与大庸县界。自竹坪而上,沿溪行,忽左忽右,凡四十八渡,俗称四十八渡,深溪水是也。

由四都坪分路正东行,经酸子界,三十里至火场坪;二十里至范家塔;十里至桥头.又十里至杯盘坳,与大庸县界。由四都坪分路向西行,经熊家塔、樟木垭,与永顺县界。

五溪大地,其古驿道始商周,行于秦汉,兴于唐宋,盛于元明,完备于清。千百年来,京昆古驿大道上,官兵驰骋,马蹄阵阵,商贾往来,川流不息。

1938年2月19日,西南联大“湘黔滇旅行团”的师生们从长沙出发,在小雨中开始了为期68天,步行路途三千五百多华里的壮举——西迁之路,大抵也是沿着这条湘黔古驿道,从长沙,到常德,经桃源,过沅陵,入怀化,穿越湘西、贵州和云南东部,到达昆明,成就了一段“教育史上的长征”。

古驿站、驿道,担负着历朝历代各种政治、经济、文化、军事等方面的信息传递任务,在一定程度上既是物流信息的一部分,也是一种特定的网络传递与网络运输。无数的人与事,货与物,在路上风雨兼程。往来的官吏、奔跑的驿卒、贬谪的迁客、行进的队伍,特别是为生计整日奔波的山民,或手提肩扛,或马驮背负,将大山里的桐油、茶叶、烟叶、药材、兽皮、山果等山珍野味特产,贩运到大山外面,再换回生活所需物品,如食盐、布匹、瓷器、百货等。历史沧桑,岁月钩沉,古道上,时光不经意间,都会刻下诸多抹不掉的深沉印记,上演一出出艰难的“古道行旅图”,诚如明正德元年(公元1506年),王阳明被贬贵州龙场驿丞,途径湘黔驿道《罗旧驿》所见:“客行日日万峰头,山水南来亦胜游;布谷鸟啼村雨暗,刺桐花暝石溪幽;蛮烟喜过青杨瘴,乡思愁经芳杜洲;身在夜郎家万里,五云天北是神州。”也如明嘉靖三年(公元1524年),杨慎谪戍云南永昌,亦经湘黔驿道,过马底驿时,发出“戴月冲寒行路难,霜华凋尽绿水鬟;五更鼓角催行急,一枕乡思梦未残”之叹。

古驿道,不仅是历史的见证,更是文化传承的重要载体。毫无疑问,它是一条多民族生存生活的迁徙之路,多民族繁衍生息的发展之路,多民族多元交汇碰撞的融合之路,多民族商旅经济云集的繁荣之路,迁客骚人抒情达意的文化之路,传播思想连接远方的梦想之路。

道路即生活,道路即命运。新的时代,高铁、高速、航海、航空等现代交通网络日新月异,一条条古驿路,从古老的岁月深处出发,穿越时空,跨越山海,走向更加美好的未来。

参考文献:

《辰州府志》(明•万历 点校本)

《沅陵县志》(中华民国一十九年 点校本)

《中国古代道路交通史》(中国公路交通史编审委员会 人民交通出版社)

《湖南古代交通史》蒋响元(人民交通出版社股份有限公司)

《湖南古代交通遗存》蒋响元(湖南美术出版社)

《五溪蛮图志》明 沈瓒编撰 清李涌重编(岳麓书社)

《湘西古文化钩沉》柴焕波 (岳麓书社)

《史记》、《水经注》、《读史方舆纪要》、《湖南省志·地理志》等

张远文(中国作家协会会员、沅陵县作家协会副主席、文化学者、高级教师)

来源:沅陵县文联

编辑:唐圣利