沅陵新闻网记者 瞿云

1月23日的沅陵大地,迎来了久违的冬阳。

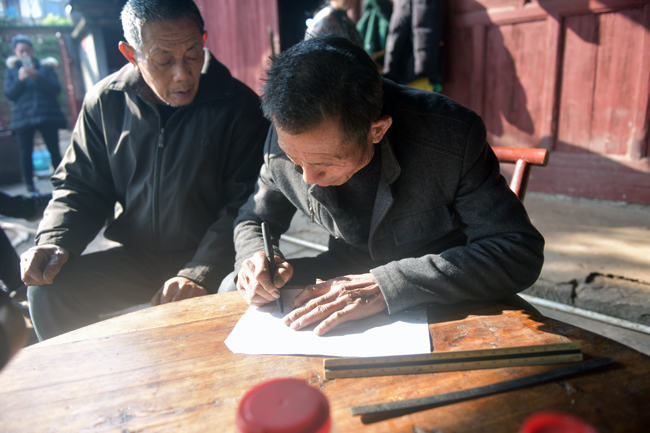

难得一见的艳阳天,家住太常朝瓦溪的72岁龙船木匠李克辉,早早地拿上他的造船工具,在河边加工即将竣工的渔船。

“这是条小船,用工不长,我一个人年前就完成了。”李克辉介绍,作为世代从事造船木匠,在完成大型龙船制造的同时,平时也接手做一些左邻右舍的渔船,不求营利多少,只愿为乡亲们服好务。

李师傅家住酉水河边,自个建房,临江而居,他说,水有灵气,眼中有水,胸中就有船。

说起与造船结缘,不善言谈的李克辉口若悬河。李克辉家里的造船技术世代相传,在他的记忆里,爷爷、父亲既是长辈又是师傅,自己的技术既得益于家传,又得益于自己的不断努力创新。

李克辉13岁跟着父亲学木匠活儿,1984年开始学造船,凭着一股子钻劲、韧劲,他很快就掌握了基本技术。自此,黄草尾、明溪口等多地留下他带头造船的足迹,他的名声也逐渐传开。

“造龙船,不同于制造普通船。”李师傅表示,龙船一般总长20米,宽1.3米,船体深40公分,需要大概20个工,接手的龙船皆由自己主造,被人称为“把脉师傅”,这门活儿技术要求高,做工非常精细,需要付出巨大努力。

他介绍,自己的技术成长历程,也是近几十年来沅陵县传统龙舟的辉煌进程。从十几岁接触造船,到成为沅陵龙舟制造的把脉师傅,他见证了沅陵成功举办的多个国际国内重大龙舟赛事,见证了沅陵成功申报“中国传统龙舟之乡”等殊荣。

据了解,沅陵龙船发源于远古,祭祀的对象是五溪各族共同的始祖盘瓠,沅陵苗族流传了上千年的《漫水神歌》中唱到:“人家赛舟祭屈原,我划龙船祭盘瓠。”世界文化遗产专家组专家邓微曾说:“沅陵传统龙舟十分有代表性,它拥有历史最悠久、参赛规模最大、运动员最多、观众最多共四个世界之最,将填补世界遗产项目空白。”

李克辉的老伴郑启香,今年65岁,说起老李造龙船,她说年轻时曾经抱怨过,丈夫离家造船一走就是几个月,长一点就是半年、甚至一年多,膝下三个小孩全靠自个抚养,家里农活全靠自己一人。“特别是‘双抢’,借不到他的力”,郑启香当时有怨气,现在却憨憨的表示,支持他的造船事业是对的,这是他的生活,是他的理想。

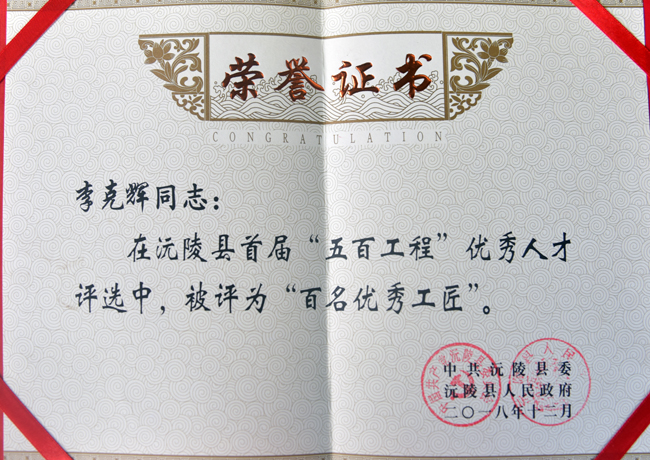

“我儿时印象中,父亲很少到屋,常年在外造船。”李克辉的二女儿李绍春,现在县城某幼儿园任职,谈起父亲造龙船,她说孩童时想不通父亲为什么经常不回来,现在父亲被评为全县“百名优秀工匠”,她理解了父亲,为父亲当初的选择感到十分值得。

“做事要选对行业,自始至终干一个行业、努力钻一行才会有成就。”在温暖的阳光下,李克辉拿出县委、县政府颁发的“百名优秀工匠”荣誉证书,布满皱纹的脸上绽放出智慧而坚定的笑容。

(编辑 邓永松)

来源:沅陵新闻网

作者:瞿云

编辑:redcloud